Les enfants d’Ouranos sont les « Ouranides » qui comprennent principalement « les Titans », et ceux de Pontos, frère cadet d’Ouranos, les « Pontides ». La descendance de Pontos représente les cinq étapes d’évolution de la Vie. Elle inclut Nérée « le vieillard de la mer », Thaumas, Phorcys, Céto et Eurybié. Parmi ses petits enfants, il y a les Néréides, Iris et les Harpyes, les Grées, les Gorgones dont Méduse, Echidna ainsi que le cheval ailé Pégase.

Voir Arbre généalogique 2

Cette page du site ne peut être vraiment comprise qu’en suivant la progression qui figure sous l’onglet Mythes grecs interprétation et suit le cheminement spirituel. La méthode pour naviguer dans le site est donnée sous l’onglet Accueil.

Harpyes – Archaeological Museum of Rhodes – Détail

Hésiode décrit ainsi l’apparition de la Vie : « Elle (Gaia) enfanta aussi Pontos, la mer aux flots stériles, toute gonflée de vagues, et cela sans connaître le désir ni l’étreinte ». La mer « aux flots stériles » et l’absence « de désir et d’étreinte » expriment un principe qui ne peut être divisé en aucune façon et qui est généré avant tout apparition de la dualité. Le processus de séparation ne peut donc être actif dans la vie comme il l’est dans le mental car la vie est une et indivisible. Toutefois la puissance de séparation s’exprimera dans la vie par une « polarisation ».

Les enfants de Pontos retracent la maturation de la vie depuis la cellule jusqu’aux formes animales les plus évoluées, jusqu’au « moi » ou « ego » animal, juste avant que n’apparaissent les capacités propres à l’homme, telles que la parole, la station verticale et la conscience mentale réflexive. Si la science moderne a mis en lumière de très nombreuses étapes évolutives, les Anciens n’en définirent que cinq qu’ils délimitèrent en fonction d’expériences de conscience. Chacune regroupera donc plusieurs niveaux de la classification moderne sans que l’on puisse établir de limites vraiment précises.

Il aurait été plus logique de les traiter avec les phases avancées du yoga car leur symbolisme concerne des niveaux de conscience archaïques dont l’homme conserve les empreintes et que seuls les chercheurs avancés peuvent laisser venir à la conscience et affronter. Devenir conscient de ces processus primitifs suppose en effet de pouvoir supporter les forces qui furent mises en œuvre lors de leur formation. Cela est indispensable pour opérer les transformations nécessaires au chemin de purification et libération jusque dans le corps.

Mais comme nombre de personnages issus de cette lignée interviennent dans les mythes, leur étude dès les premiers chapitres s’est révélée indispensable.

Toute démarche spirituelle qui ne vise pas seulement une libération dans les hauteurs de l’Esprit – ce qui est le cas de celle relatée dans les mythes grecs – est obligée de se confronter aux mémoires primordiales de la vie. Celles-ci se sont imprimées dans l’inconscient corporel, bien avant l’apparition de la volonté et de la pensée, freinant ou bloquant le processus évolutif. Le chercheur doit retraverser les couches une par une afin de les dissoudre.

En effet, toute spiritualité qui aspire à la transformation de l’homme exige un nettoyage, une mise en ordre et un élargissement qui ne peut s’opérer qu’à rebours des étapes passées de l’évolution. Bien que le travail suive un mouvement en spirale sur plusieurs plans, on peut généralement considérer que la première purification et libération est celle du mental : il s’agit de libérer l’intelligence des perturbateurs venant des plans inférieurs et de son identification au processus séparateur. Puis vient celle du vital : le chercheur descend plus profond dans les couches de la conscience, pacifiant les mouvements vitaux et les purifiant, en chemin vers l’équanimité et la victoire sur la peur et sur le désir. Enfin, le yoga s’étend aux couches les plus archaïques de la conscience corporelle, jusqu’aux « mémoires » cellulaires, où se livrent les plus durs combats.

Non seulement les activités des cerveaux reptiliens et limbiques, mais aussi celles des systèmes orientés vers la survie, la protection et l’information qui les précédèrent, mis en place par la nature au gré des nécessités, interfèrent dans un fonctionnement humain « en Vérité ». Si le but du Yoga est de réaliser « un esprit parfait dans un corps rendu parfait », alors les anciens modes mis en place par la Nature doivent être transformés. Réaliser cette transformation dans les couches profondes supposent une alliance de l’homme et de l’Absolu : ce ne peut être fait par la Nature seule ni par l’Esprit seul. C’est pour cela qu’il a été dit que les grands Géants « ne pouvaient être vaincus totalement que par une alliance des hommes et des dieux ».

Ouranos et Pontos étant frères, les enfants de ce dernier ont même rang que les Titans. Ses petits enfants (Échidna, les Harpies, les Gorgones, etc.) ont donc rang de dieux et de déesses et seules des puissances sensiblement équivalentes, dieux ou héros nés des dieux, peuvent les combattre ou avoir commerce avec eux. On comprend mieux dès lors que l’accès à ces plans soit réservé à un stade avancé du yoga.

Nous allons approcher la genèse du vivant, non pas dans l’ordre suivi par le chercheur qui déblaie couche après couche, mais dans l’ordre inverse, à partir de celui que les Grecs nommèrent « le vieillard de la mer », Nérée, c’est-à-dire le symbole de ce qui se passe à la racine du vivant, du moins à celle qui est perceptible par un travail de conscience.

Pour les Anciens, tout comme pour la science spirituelle actuelle, c’est le niveau des cellules. Celles-ci, et non les gènes ou les molécules, sont en effet actuellement le niveau le plus élémentaire d’appréhension du vivant.

Nous écarterons de notre étude le monde végétal, non pas que les cellules différent beaucoup des cellules animales, mais parce qu’il a suivi une ligne de développement différente.

Comme on le découvre chaque jour davantage, les schémas mis en place par la nature lors de l’évolution conservent une influence majeure sur notre santé et notre mental. La psychologie moderne reconnaît qu’une grande part de nos comportements relève, non pas du fonctionnement du néocortex, apparu il y a seulement 3,6 millions d’années, mais de celui des cerveaux archaïques reptilien et paléo mammalien (cerveau limbique) apparus respectivement il y a environ quatre cent millions et soixante-cinq millions d’années. Et les études sur le « deuxième cerveau », lequel est localisé dans le système digestif et dont l’origine est encore beaucoup plus ancienne, semblent indiquer son rôle majeur pour nombre de maladies.

La théorie des trois cerveaux est contestée par de nombreux scientifiques qui préfèrent considérer les aires cérébrales comme des ensembles en interaction. Il est en effet très difficile de déterminer avec certitude l’origine de tel ou tel comportement, réflexe, etc., sauf lors d’accidents ayant lésé certaines couches du cerveau. Cependant, le fait que celui-ci soit le résultat de périodes de croissance successives n’est pas remis en question.

Pour un aventurier de la conscience, tout se passe comme s’il annulait progressivement l’intervention des couches supérieures. Ce qui explique que les Anciens aient pu donner une description aussi précise, comme nous allons le voir.

Nous conserverons donc ici ce schéma d’organisation du cerveau en trois strates, avec leurs facultés associées, telles qu’elles sont ordinairement admises.

*Nous pouvons suivre les différentes étapes symboliques identifiées par les Anciens sur la Planche 2, où figurent les cinq enfants de Pontos (Le nombre 5 est associé au monde des formes auquel appartient le plan de la vie). Sri Aurobindo les a reprises sous une forme poétique dans l’épopée en vers, Savitri, dans le livre II, au chapitre des « Royaumes de la Petite Vie », sans qu’une équivalence exacte ait pu être établie.

Nérée, « le vieillard de la mer » : le vital physique ou cellulaire.

Nérée était réputé sincère et véridique. Il ne trompait jamais, était infaillible et s’occupait de tout ce qui est juste. Comme toutes les divinités marines primitives, il avait le don de métamorphose : il se changea successivement en eau, en feu et en différents animaux pour échapper à Héraclès qui dut le maintenir de force pour connaître le chemin qui menait aux Hespérides. Il avait aussi des dons de prophétie auxquelles on pouvait se fier.

Il est parfois représenté avec une queue de poisson à la place des jambes.

Il séjournait au fond de la mer, avec ses cinquante filles, les Néréides, que lui donna l’océanide Doris. Trois d’entre elles eurent un destin particulier dans les mythes :

Amphitrite épousa Poséidon.

Psamathé s’unit à Éaque, lequel par sa seconde épouse Endeis, fut le père de Pelée et donc le grand-père paternel d’Achille.

Thétis s’unit au mortel Pelée et engendra Achille. Nérée est donc le grand-père maternel de ce dernier.

Ces deux dernières filiations montrent qu’Achille représente un chercheur qui descend dans les profondeurs du vital en vue de leurs transformations.

Les anciens et ceux qui marchèrent sur leurs traces jusqu’à nos jours, avaient découvert par une investigation de la conscience ce que les microscopes modernes mettent en lumière. Toutefois, ce qui est perceptible à la conscience est bien davantage l’ensemble des mouvements, des habitudes et des états de conscience de la matière vivante que la description qualitative qu’en donne la science actuelle. Les deux méthodes ne s’opposent pas mais se renseignent l’une l’autre. La science permet d’apporter quelque lumière sur des mythes qui, sans elle, garderaient un certain mystère. Et l’investigation par la conscience permet des compréhensions nouvelles des modes de la nature.

S’il est possible de descendre par la conscience jusqu’aux fonctionnements cellulaires archaïques, c’est bien sûr parce qu’ils sont encore opératifs de nos jours.

De la bactérie primitive à l’apparition des chaines ganglionnaires puis des ébauches d’organes des sens, avant même l’apparition d’un cerveau central, la science moderne a identifié plusieurs étapes d’évolution qui, du point de vue de la conscience, sont regroupées ici dans la phase « Nérée ». A savoir les unicellulaires, les pluricellulaires, les cellules spécialisées et la formation d’amas cellulaires qui annoncent l’ébauche du système nerveux avec des filaments nerveux et les premiers ganglions.

Le corps humain est constitué d’environ cent mille milliards de cellules. Et chacune d’elles est un monde de mémoires, de relations et de possibilités adaptatives et évolutives.

Afin de se défendre et de survivre en assimilant ce qui lui est nécessaire, la cellule, dans sa relation à l’extérieur, a mis en place un système permettant de trancher entre ce qui est « bon » ou « mauvais » pour elle. Pour décider, elle se tourne vers un système interne d’analyse capable de discerner entre des milliards de milliards d’éléments extérieurs différents. En fonction des résultats, elle peut ingérer, s’associer ou combattre « l’étranger ». C’est la base du processus « immunitaire ». A la différence du système nerveux, ce discernement ne provient pas d’un stockage d’informations, d’une analyse et d’une réponse, mais d’une « reconnaissance » d’images ou de « signatures ».

Ou encore, par un codage génétique spécifique, elle a programmé sa durée de vie variable selon sa spécialisation, et son « suicide ».

Puis des amas cellulaires se forment et se développe une première forme de collaboration cellulaire, établie sur la base d’une spécialisation des cellules chargées de la protection et qui analysent l’environnement, et de celles qui ont pour fonction de la nourrir. Une structure en « feuillets » se met en place (trois types : connaissance, digestion, structure) qui entraîne la formation de la structure de base : l’anneau.

Puis, par la répétition des structures, la formation de cavités et d’axes, se forment les premiers vers. Les formes de vers les plus archaïques (découverts dans les profondeurs marines avant que des spécimens ne soient trouvés en eau peu profonde) ne comportent aucun système digestif, ni même de bouche. Ils sont totalement creux et ne vivent que par un système complexe d’interactions avec des bactéries. Puis des amas cellulaires et ganglionnaires se forment autour des orifices et le long du système digestif, complétant cette première phase de notre découpage.

Différentes théories s’affrontent sur les modalités évolutives de la cellule, dont la plus courante est l’association du programme génétique et de la mutation de l’ADN sous la pression de l’évolution. Du côté des aventuriers de la conscience, l’expérience conduit à penser que si le travail de purification, de libération et d’abandon au Réel pur est suffisamment avancé, l’Absolu peut agir directement au niveau des cellules et même des gènes afin de modifier leurs fonctionnements, induisant une transformation génétique.

Pour l’aventurier de la conscience, ce sont les propriétés des cellules et de leurs groupements primitifs qui requièrent le plus d’attention, car, à ce stade très avancé du yoga, le chercheur devra les percevoir, en tenir compte et entreprendre de les modifier lorsqu’elles bloquent l’évolution.

Les plus importantes semblent être :

Une interaction permanente. Le corps est le lieu de milliards d’opérations à chaque seconde dont le résultat est un équilibre miraculeux.

Une résonnance entre les cellules et donc entre des points du corps éloignés (connaissance utilisée par exemple en acupuncture).

Une solidarité ou collaboration cellulaire dès la mise en place du processus immunitaire.

Une quasi identité de toutes les formes vivantes proches (seules d’infimes variations dans les gènes a provoqué les différenciations).

Une plasticité et une adaptabilité de la forme à tous les niveaux (pour accepter et suivre en souplesse les modifications de l’environnement).

Un mouvement d’enroulement comme base (l’anneau est la structure fondamentale).

Une répétition des mouvements et des formes éprouvés et retenus par l’évolution, afin d’assurer la stabilité.

Nérée, « le vieillard de la mer » est le symbole de ce fonctionnement vital cellulaire primitif. Les lettres de son nom, +, décrivent « la loi de la nature qui suit le mouvement juste », l’évolution « en Vérité ». Le mental n’a pas encore introduit de rigidités ni de déviations dans les formes et les énergies circulent librement. C’est pourquoi Nérée est « sincère et véridique » et qu’il « ne trompe jamais ».

Il est intéressant de noter que l’ordre des lettres structurantes de ce mot est l’inverse de celui des Érinyes, qui imposent un retour à « l’ordre juste » de « l’évolution naturelle ».

L’image de la « métamorphose » des divinités marines, expression de la plasticité et de l’adaptabilité, peut être comprise en fixant notre attention sur une infime sensation dans le corps qui change sans arrêt à la fois de place, de forme et de qualité. C’est la raison pour laquelle Héraclès, s’aventurant aux racines de la Connaissance à la conquête des pommes des Hespérides, afin de prendre conscience des fonctionnements archaïques dans le corps, dut tenir fermement Nérée qui prenait différentes formes animales pour lui échapper.

Ce don de métamorphose est aussi caractéristique de certains enfants de Poséidon et fait alors partie du subconscient profond : dans l’Odyssée, Ménélas dut affronter Protée, un dieu de la mer, fils de Poséidon, qui ne cessait de changer de forme.

Plus fondamentalement, il s’agit d’un changement de relation ou de position dans la conscience. Selon l’aphorisme (102) de Sri Aurobindo : Pour les sens, il est toujours vrai que le soleil tourne autour de la terre ; mais c’est faux pour la raison. Pour la raison, il est toujours vrai que la terre tourne autour du soleil ; mais c’est faux pour la vision suprême. Ni la terre ni le soleil ne bougent ; il y a seulement un changement dans la relation de la conscience du soleil et de la conscience de la terre.

Le don « d’exacte prophétie » résulte du fait que plus le chercheur se rapproche des origines de la vie et de la matière, et plus ce qu’il en perçoit est « en Vérité », y compris dans son déroulement.

Nérée épousa Doris, « les dons», une fille d’Océanos, une force d’évolution selon la nature dont il eut cinquante filles, les Néréides. Le chiffre cinquante marque une totalité accomplie dans le monde des formes. Divinités marines, elles sont issues du plan vital archaïque (leur domaine est le fond de la mer), et agissent dans le subconscient, car elles appartiennent au royaume de Poséidon.

Elles sont toutes d’une très grande beauté, car elles sont « vraies ».

Elles représentent à la fois les dons de la Vie à l’homme – ses « capacités naturelles » avant qu’elles ne soient inhibées par le mental ou peut-être telles qu’elles se manifesteront dans le futur – et certains modes de fonctionnements présents.

La liste des Néréides varie selon les auteurs, chacun d’eux ayant choisi celles qui lui semblaient les plus importantes. Le nom de plusieurs d’entre elles peut être rapproché des propriétés des cellules que nous avons énumérées ci-dessus, comme Autonoé « celle qui se dirige par soi-même », ou Dioné « l’évolution dans l’union ».

Nous les étudierons le moment venu. Voici les noms de quelques autres : Apseudès « vie sans mensonges », Eucraté « grande force », Euniké « grande victoire» et Cymo « celle qui se gonfle ».

La plus célèbre d’entre elles est Thétis, la mère d’Achille, héros qui fit basculer la victoire dans le camp grec après dix longues années de combat, lorsqu’il s’y impliqua enfin : c’est le moment où le chercheur accepte de s’occuper des processus infimes dans sa conscience, car Achille est le roi des « fourmis », les Myrmidons ». Ces processus sont mis au jour par Thétis « la conscience la plus haute dans les profondeurs de la vie, Θ+Τ ».

Il est probable que le « mental cellulaire » dont parle Mère fait partie de ce plan du « vital matériel » qui ne doit pas être confondu avec le « mental corporel », cette dernière couche appartenant à l’homme seul (cf. la planche des plans de conscience en annexe). Dès la formation des cellules spécialisées, on peut donc dire qu’une certaine conscience mentale est née.

Le chercheur qui descend dans les couches archaïques de la conscience découvre d’abord le « goût du drame » qui imprègne le mental physique puis la mentalité défaitiste des cellules, mais aussi qu’il n’y a pas de lois absolues dans le corps, seulement des millions d’années d’habitudes.

La transformation de ce mental des cellules exige que le terrain soit suffisamment purifié, libéré des peurs, de l’ego, du désir et de tout attachement afin que la conscience supramentale fasse descendre sa force dans le corps et modifie le programme génétique. D’autres parlent aussi de ce processus : Jiddu Krisnamurti, U.G. Krishnamurti, Natarajan, etc.

Sri Aurobindo et Mère ont ouvert la voie, pour l’humanité entière, à la transformation de ce mental cellulaire qui repose sur des mouvements d’enroulement se répétant indéfiniment et pouvant perdurer pendant des millions d’années, comme un hypnotisme. La clef fut de changer, par la vibration et l’aspiration, ce que la cellule répète.

Thaumas, et ses enfants, Iris et les Harpies : le vital central ou vital vrai, et les « sens pensants ».

Le deuxième niveau est celui du « vital vrai », représenté par Thaumas.

L’étape précédente se terminait avec l’apparition d’amas cellulaires. Le processus évolutif se poursuit dans la seconde phase de notre découpage par l’ébauche d’un système nerveux avec des filaments nerveux et les premiers ganglions qui se forment autour des orifices et le long du système digestif, jusqu’à la complète élaboration du système nerveux entérique. Cette phase culmine avec la formation d’un système nerveux central et le cerveau reptilien associé.

Tandis que les amas de corps neuronaux et ganglions se relient entre eux pour former « un cerveau en réseau », les sens se développent, sans cerveau central, par une évaluation de l’environnement à partir des ganglions situés à l’entrée du système digestif, la bouche. Les processus informationnels sont chimiques : les ganglions créent une image du monde extérieur. C’est un système de reconnaissance sans analyse, siège de réponses mécaniques, d’impulsions sans contrôle.

Ainsi, l’odorat et le goût se forment à partir d’images olfactives. Les yeux apparaissent aussi très tôt dans l’évolution, déjà présent chez le ver et le poulpe et même l’huitre qui possède dix à douze yeux.

Il y a déjà une intelligence adaptative et performante : une pieuvre sait enlever le bouchon de liège d’un bocal pour se nourrir du crabe qui y est enfermé mais ses caractéristiques sont encore proches de celles de la matière : inertie, lourdeur, apathie, limitation, progression extrêmement lente.

Les plexus sont autonomes les uns par rapport aux autres, conférant la capacité d’activités multiples indépendantes : la mante copule et dévore en même temps la tête du mâle.

Les sens fonctionnent donc indépendamment d’une action coordonnatrice centralisée. C’est pourquoi Sri Aurobindo a appelé cette étape de l’évolution « les sens pensants ». C’est une première mentalisation de la vie par les sens, qui permet la formation des réflexes et de l’instinct.

Dans le processus de retour vers ce qu’il appelle « l’état naturel », U.G Krischnamurti décrit cet état des « sens pensants » comme suit : « Dans l’état naturel, il n’existe pas d’entité appelée à coordonner les messages des différents sens. Chaque sens fonctionne indépendamment, à sa manière. Quand il y a une sollicitation de l’extérieur qui rend nécessaire la coordination de deux ou de tous les sens en vue de répondre à un appel quelconque, il n’y a toujours pas de coordinateur, mais il existe un état temporaire de coordination. (…) Quand il n’y a pas de coordinateur, il n’y a pas de lien entre les sensations ; il n’y a pas d’interprétation des sensations. (…) Ce qui fonctionne alors c’est la conscience primordiale intangible par la pensée. »

Bien qu’il ne soit pas très facile de faire correspondre les étapes décrites dans les mythes avec les différents cerveaux, il est possible de considérer que cette phase inclut aussi les processus gérés par le cerveau reptilien : la coordination des réflexes, la régulation des fonctions vitales de base, le maintien de l’intégrité vitale et les fonctions de renversements d’états ou à l’inverse d’homéostasie, représentées par les enfants de Thaumas, les Harpies (voir ci-dessous). L’homéostasie est la capacité de tout système à conserver son équilibre en dépit des contraintes extérieures, et donc plus particulièrement le mouvement qui maintient l’équilibre dynamique de la vie en nous.

Le cerveau reptilien est non dualisé. Sa fonction primitive fut d’assurer la survie individuelle et collective de l’espèce dans un monde animal qui s’appropriait l’espace, sur la base de réponses aux stimuli par des séquences automatiques, répétitives et préprogrammées. Il n’a aucune possibilité d’adaptation si ce n’est sur des durées de temps immenses en regard de la vie humaine, car il n’a qu’une mémoire à très court terme.

Sa première fonction est d’assurer l’homéostasie : régulation de la respiration, du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la température, des échanges hydriques, gazeux et ioniques, etc.

Il assure la satisfaction des besoins primaires vitaux tels que l’alimentation, le sommeil, la reproduction, etc.

Il est responsable de l’instinct de conservation et de certains réflexes de défense, régit l’agressivité et les comportements primaires liés à la défense et l’organisation hiérarchique du clan, comme le besoin d’y être inféodé, la haine de l’étranger, etc.

Le nom Thaumas signifie « admirable, étonnant, merveilleux » et celui de sa femme Électre « ambre jaune ». L’ambre, avant de désigner un composé formé de 4/5 d’or et 1/5 d’argent, avait le sens de « résine », c’est-à-dire celui de la puissance de la vie condensée, le « sang » de la vie.

Thaumas est donc la puissance vitale spirituelle qui soutient la vie animale.

Électre est aussi le symbole d’une certaine brillance et pureté.

Avec Électre, Thaumas eut plusieurs enfants : la déesse Iris et les Harpies qui synthétisent les fonctions ci-dessus.

Iris, la messagère

Si les Harpies décrivent sans ambiguïté les processus de renversement et d’homéostasie qui nous sont familiers, la fonction exacte de la « messagère » Iris est plus difficile à appréhender.

Elle est dépeinte comme une jeune fille aux ailes d’or, tenant à la main un caducée (kerukeion) à deux anneaux.

Elle transmet aux hommes les messages des dieux, mais sa fonction s’étend aussi aux messages entre les dieux eux-mêmes. Dans l’Odyssée, elle est supplantée dans ce rôle par Hermès.

Tandis que dans le Caducée d’Hermès, les deux serpents ont leur tête au niveau du voile des abysses, ultime étape de l’Homme, dans le sceptre de héraut d’Iris, leur tête est au niveau du « voile du temple » et marque le niveau ultime de la vie, son épanouissement solaire. Ces deux symboles confirment l’attribution des nombres 5 et 7 respectivement au monde des formes et au monde de création.

D’autre part, les anciens Grecs associaient Iris à l’arc-en-ciel, qui pour eux, reliait le ciel et la mer, la conscience et la vie.

Enfin, si l’on considère la seule lettre structurante de son nom, Rho (Ρ), Iris porte la même énergie qu’Éros « la joie ». (Le Rho ne peut de toute évidence être pris ici dans son acceptation inverse comme dans Éris « la discorde ».) Le Rho entouré de deux Iota (I) exprime une opération de la conscience qui imprime le juste mouvement de l’Absolu.

Iris est donc une expression dans le vital de la puissance spirituelle qui sous-tend toutes choses (Éros) et n’a encore subi avec Thaumas aucune déformation par le mental (le vital vrai). Elle exprime une liaison directe, instantanée (les ailes d’or) et harmonieuse (l’arc en ciel), entre les processus fondamentaux corporels et le monde de l’Esprit, par l’intermédiaire du surmental (messagère des dieux.) Dans le corps, elle représente les influx nerveux purs de toute déformation due à l’arrêt de l’évolution dans l’union (causée par la vipère Échidna).

Comme messagère, elle est chargée de rapporter un peu de l’eau du Styx lorsqu’un dieu doit prêter serment. Le Styx, fleuve du monde souterrain, est un courant de conscience immédiatement au contact du corps, qui « remet tout en ordre selon la Vérité ». (Il faudrait dire « La Styx », mais l’usage courant lui a donné le genre masculin que nous conservons ici.) Iris est la seule, avec Hermès, (le surmental), à faire des allers-retours entre les racines de la conscience la plus archaïque, celle qui se trouve à la frontière du vital et du corps et la conscience mentale la plus haute, le surmental (hormis les grands héros qui y feront de brèves incursions) : si Hermès s’y rend « par les sommets de la conscience mentale », Iris s’y rend en voisine, directement, de par sa proximité de la conscience corporelle. Le chercheur reçoit son message dans la conscience par une perception exacte d’infimes mouvements et sensations.

En fait, les actions d’Iris et d’Hermès vis-à-vis du monde souterrain se révèlent pour le chercheur au même moment, lorsqu’il commence à travailler sur l’inconscient corporel. (Ce qui signifie qu’il faut être parvenu au minimum au plan du mental supérieur, au-delà de l’intellect, pour amorcer la descente dans les couches archaïques.)

Les mouvements correspondants à Iris et aux Harpies sont des impulsions nerveuses très rapides et donc très difficiles à déceler pour notre mental conscient habitué à des opérations très lentes, même s’il s’oblige à une attention soutenue. C’est pourquoi ils sont décrits comme des êtres ailés extrêmement rapides, Iris comme une jeune fille aux ailes d’or et les Harpies comme des oiseaux à tête de femme.

C’est Iris qui conduit les dieux vers le lieu du mariage de Pelée et Thétis, les futurs parents d’Achille : en effet, le chercheur, qui se prépare à une plongée dans l’ombre (Pelée) du vital (Thétis) a besoin de l’investissement des forces supérieures de la conscience : c’est donc Iris qui réalise la jonction.

C’est aussi Iris qui informe Ménélas, « celui qui se soucie de liberté », de l’enlèvement d’Hélène, « l’évolution (la plus belle et donc la plus vraie) du processus de libération » : à un certain stade du chemin, le chercheur est prévenu par des sensations extrêmement ténues des erreurs de direction.

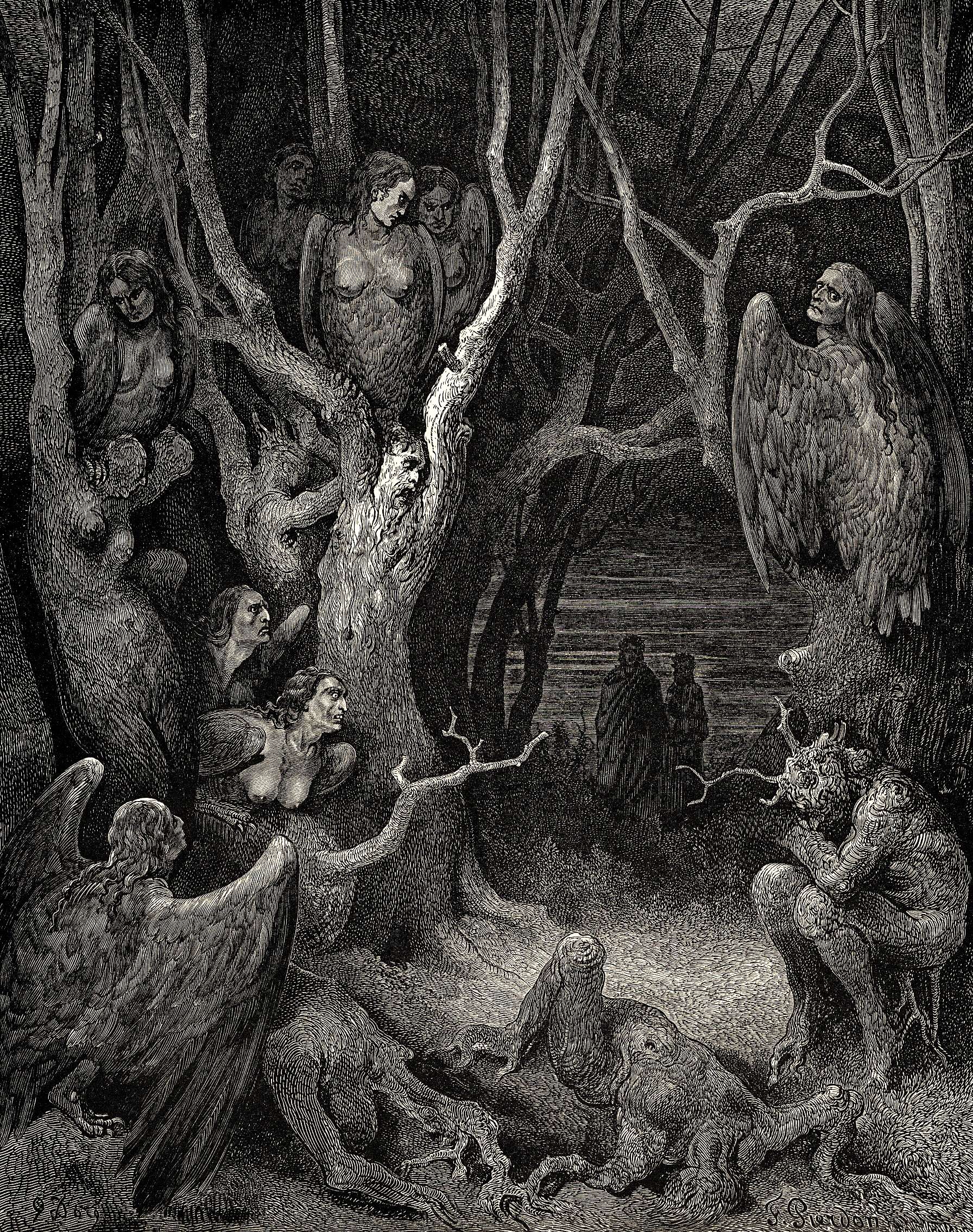

Les Harpies, forces de conservation de la vie

Si Iris est l’agent de « l’information » divine, le mouvement vertical de l’Absolu dans la vie et des impulsions évolutives émises à travers les plus hauts plans du mental, avec pour support le système nerveux, les Harpies en revanche expriment le mouvement fondamental horizontal de la nature qui doit permettre de freiner la poussée évolutive et garantir la stabilité des formes vivantes : elles assurent, à la racine du vital, non seulement la fonction d’homéostasie mais aussi celle de renversements qui nous sont le plus souvent incompréhensibles, car elles veillent aussi à ce que rien ne reste en arrière dans la progression générale. Les lettres structurantes de leur nom, ΡΠ, confirment ce mouvement juste pour l’équilibre, la stabilité ou son renversement, selon la valeur donnée au Rho.

Dans la quête intérieure, les Harpies sont souvent vécues comme le mouvement de renversement : les modifications d’humeurs incompréhensibles et extrêmement rapides que chacun connaît. À un moment donné, tout est harmonie et quelques instants plus tard sans qu’absolument rien n’ait changé à l’extérieur, l’on devient maussade, déprimé ou l’on entre dans quelque état similaire de mal être dont l’origine est très difficile à déterminer : il faut beaucoup de sincérité, de persévérance et de patience pour « traquer » ces états et remonter à leur source. C’est pourquoi elles sont surnommées « les ravisseuses » et « enlèvent les gens sans laisser de traces ». Elles ont aussi la réputation de voleuses des âmes des morts (les ombres) et des enfants : les uns comme les autres sont des états de transformation auxquels leur fonction est de s’opposer. En volant les âmes des morts, leur mouvement opère jusque dans le subconscient profond et l’inconscient où elles effacent les traces des expériences.

Ces renversements d’équilibre sont aussi décrits par Satprem, mais concernent une investigation plus profonde de la conscience : « Cent fois, mille fois, le chercheur est mis en présence de ces micro-typhons, ces minuscules tourbillons qui renversent l’équilibre de l’être, ennuagent tout, donnent un goût de cendre et de cafard au moindre geste, décomposent l’air qu’on respire et décomposent tout, c’est une décomposition générale, instantanée. Un durcissement de tout. (…) Et là, dehors, tout est pareil. Les circonstances sont pareilles, l’air est aussi ensoleillé et le corps va et vient comme d’habitude. »

Ces renversements semblent être liés au fait que le système vital ou corporel revient naturellement à son état primitif de rétraction, de « peur de tout », de défaitisme, de négation, « d’appel de la mort », dès qu’une certaine détente est atteinte. Car la conscience primitive du moi animal s’est constituée autour d’une nécessité absolue de protection dans une ambiance où tout est menace. Et là domine le goût du drame, le défaitisme, la volonté de satisfaire les sens que ce soit par le plaisir ou par la douleur, loin des lumières de l’Esprit.

Harpie. 1784. Musée Carnavalet, Paris.

Selon Hésiode, les Harpies ont un corps ailé d’oiseau et de beaux cheveux. Elles sont représentées le plus souvent avec une tête de femme. Apollonios de Rhodes, toutefois, leur donnent un bec, ce qui implique une tête d’oiseau.

Elles sont appelées « les chiennes » de Zeus, car elles maintiennent « avec vigilance » les nouveaux états résultant des ordres de Zeus transmis par Iris. Elles sont les gardiennes de l’ordre établi tant que tout n’est pas prêt pour une nouvelle étape d’évolution

Elles résident aux îles Strophades, « qui se meuvent en tournant », îles qui désignent des structures élémentaires dans « la mer du vital », les mouvements « d’enroulement » à la racine de la vie. Dès le niveau cellulaire, il existe de tels mécanismes de protection du corps, par exemple celui des cellules enroulant de matière un corps étranger avant de l’éjecter.

Ayant pour fonction la conservation de la vie, elles ont permis au cours des millénaires de l’évolution, la perpétuation de la peur fondamentale du changement, qui s’exprime, dans le vital profond, par une désespérance qui « empuantit » tout.

Toutefois, dans la quête de la Toison d’Or, Apollonios semble considérer les Harpies comme un processus mental plus élaboré : ce sont des perturbateurs de l’intuition, c’est-à-dire des expressions du doute. Il nous dit « que les Harpies surgissaient du ciel à travers les nuages et arrachaient à coups de bec les mets succulents étalés devant Phinée, offerts en remerciement par ceux à qui il avait donné des prédictions. Non contentes de le priver de sa nourriture, elles empuantissaient tous les restes. » Les Boréades, Calaïs et Zétès, furent envoyés à leur poursuite. Mais après une très longue course jusqu’aux îles Strophades, ils reçurent l’interdiction de les tuer.

La quête de la Toison d’Or concerne les débuts du chemin. Après une première purification, le chercheur est capable de certaines perceptions exactes venant de la lumière intérieure (Il avait reçu d’Apollon des dons de prophétie). Phinée exprime donc une capacité croissante de perception intérieure non mentale.

Mais ici, dans les débuts, les Harpies qui ne permettent pas de jouir des perceptions issues de la lumière de l’âme représentent le plus probablement le doute qui annule tout aussitôt les perceptions fugaces du « juste ».

Bien évidemment, le chercheur veut comprendre ces modifications de son état intérieur afin de pouvoir limiter leur influence sur sa vie et sur ses perceptions intuitives. Mais il est très difficile d’en déterminer l’origine : il faut beaucoup de sincérité, de persévérance et de patience pour les traquer et remonter à leur source.

Ce sont les enfants de Borée, le vent du Nord de l’ascèse, Calaïs, « l’aspiration » et aussi « la rectitude, la sincérité » et Zétès « la recherche » qui mettront fin aux tourments de Phinée « celui qui reçoit d’en haut », permettant à nouveau une claire réception intuitive. Ici, ce sont les symboles d’activités mentales (des êtres ailés) qui peuvent poursuivre le doute jusqu’au point où ce sur quoi il s’appuie n’est pas encore installé dans le corps (Iles flottantes). Le chercheur peut alors observer et comprendre comment il s’appuie sur des mouvements répétitifs ou obsessionnels (Iles tournoyantes). Il ne s’agir pas à ce stade d’îles enracinées qui entraînent désordres et maladies.

Que la poursuite soit longue, c’est une évidence, car descendre en conscience à ces niveaux archaïques exige patience et persévérance. Cette poursuite durera même tout au long de la quête car les Harpies sont actives jusqu’au niveau cellulaire. Mais l’élément actif ne sera plus alors le mental mais une conscience d’ordre supérieur. C’est pourquoi les Boréades meurent lorsqu’ils ont réussi à empêcher les mouvements tournoyants de se reproduire (lors de la mort des Harpies).

Dans le cadre de la quête des Argonautes, il n’est question que d’un travail préliminaire, et donc les Harpies ne doivent pas mourir.

D’autres dirent cependant que leurs poursuivants devaient succomber s’ils ne réussissaient à les rejoindre : c’est la disparition quasi automatique de ces perturbateurs lorsque cessent, par épuisement, les efforts du mental pour les détruire.

lorsque le chercheur a réussi à éloigner le doute, il est en mesure de percevoir les grands mouvements du yoga à venir (Phinée indique aux Argonautes, dans la limite permise par les dieux, les épreuves qu’ils rencontreront jusqu’à l’arrivée en Colchide).

Cependant, c’est seulement dans la mesure où il progressera dans l’amour qu’il pourra également progresser sur le chemin (Phinée les prévint aussi que le succès de leur entreprise dépendait d’Aphrodite).

Les Harpies, Gustave Doré

Douter est un processus mental. Pour y répondre, soit l’on s’abstient d’agir, soit le plus souvent on choisit en fonction des préférences de l’ego. Lors de la croissance de l’intellect, le mental procède par tâtonnements et le doute est son auxiliaire. Mais dans le chemin spirituel, on aspire à une exactitude – dans la pensée, la parole et l’action – qui ne vient pas du mental mais de l’âme intérieure, de la lumière psychique. Si le doute est utile dans la construction de l’ego, pour se construire une pensée libre et s’individualiser, il devient un obstacle dans le chemin spirituel ou la certitude doit être acquise par l’être intérieur qui connaît par identité, par la lumière de l’âme (de l’être psychique). Car il n’y a pas de connaissances indubitables dans le mental, seulement dans l’âme ou l’être psychique qui est un avec la Vérité. Lorsque l’on vit dans le mental, on est obligé de faire des choix, mais lorsque le psychique gouverne l’être, on sait le juste. L’expérience spirituelle relevant de l’âme est donc certaine, et c’est la perception intérieure, en rapport avec le corps, qui en est la clef.

Et Mère de nous le confirmer :

« Toute division dans l’être est une insincérité. La plus grande insincérité est de creuser un abîme entre son corps et la vérité de son être. Quand un abîme sépare l’être véritable de l’être physique, la Nature le remplit immédiatement de toutes les suggestions adverses dont la plus redoutable est la peur, et la plus pernicieuse le doute. »

Les Harpies font donc disparaître ici la jouissance des bénéfices que le chercheur pourrait attendre des progrès réalisés dans le domaine de sa réceptivité à la conscience supérieure.

Dans les étapes avancées du yoga, lorsque le chercheur pousse plus loin l’investigation intérieure pour déceler l’origine de ces mouvements, il finit par découvrir des habitudes microscopiques, des mouvements automatiques d’enroulements aux fins de protection, à la base des processus vitaux.

Les Harpies sont donc bien évidemment nécessaires jusqu’à un stade extrêmement avancé du yoga, la transformation corporelle, car elles permettent la survie. C’est pourquoi la plupart des auteurs affirmaient qu’il était interdit de les tuer. Dans la dernière phase, elles pourront céder la place progressivement à condition que les cellules aient retrouvé leur adaptabilité au mouvement du devenir, sans vieillissement et sans destruction, ce qui suppose que toutes les couches du vital corporel aient été totalement clarifiées (peurs, attachements, etc).

Les Harpies se nomment Aéllo, « un mouvement impétueux », Okypétè, « un envol rapide », et Podargé, « aux pieds blancs, lumineux ». Cette dernière fait référence à une « incarnation lumineuse, accomplie ». Lorsqu’elle s’unit à Zéphyr, le vent d’ouest de purification et transformation, l’une des quatre énergies spirituelles qui aident à la construction du Nouveau, alors l’énergie vitale acquiert toute sa force et sa splendeur. Apparaissent alors les célèbres chevaux, Xanthos, « jaune doré » ou « l’évolution intérieure vers l’équilibre esprit-matière », et Balios, « rapide » ou « la libération par l’incarnation ». Ils furent donnés d’abord à Poséidon, puis transmis à Pelée, un peu plus tard à Achille et enfin à Néoptolème « les combats spirituels du futur ».

(Un auteur attribue la même origine aux chevaux des Dioscures, Phlogéos « enflammé » et Harpagos « saisir promptement ».)

Phorcys, Céto et leurs enfants : les Grées, les Gorgones, Échidna, le Serpent des Hespérides, Thoosa et Cratais : le vital émotif et le vital mental.

Sans vouloir faire une correspondance exacte, nous abordons avec Phorcys et Céto ce que la science moderne a identifié comme les prérogatives du cerveau limbique, siège des émotions et de l’affectivité. Il régit les comportements instinctifs, est source de la mémoire à long terme (des éclairs de mémoire sont déjà présents au stade précédent, mais sans rémanence), et déclenche les réactions d’alarme au stress.

Ce deuxième cerveau a permis à l’animal, non encore individualisé, l’adaptation au milieu et au groupe. Il s’appuie sur les fonctionnements élaborés par le cerveau reptilien (Thaumas). Il assure la conversion de données nouvelles en souvenir durable. Il comporte deux hémisphères dont les fonctionnements peuvent être rapprochés, dans le symbole du caducée, aux deux grands courants de forces, fusion et séparation.

– le cerveau limbique gauche serait, au niveau vital, l’instrument du courant de force séparateur menant toute forme de vie vers son accomplissement. Son rôle est de trier, classer, répertorier les sensations et d’établir des liens entre elles pour les organiser en perceptions, et cela avec fiabilité, perfection du détail. C’est en lui que s’inscrivent les peurs fondamentales. Il traduit tout changement par l’insécurité. Il est donc, par essence, conservateur.

– le cerveau limbique droit serait au service des forces de fusion, chargé de maintenir toute forme de vie en contact avec l’unité de l’univers. C’est donc essentiellement un outil réceptif et relationnel qui recherche l’harmonie, la relation, l’unité. Il serait plus particulièrement responsable de la formation de l’instinct, expression de l’intuition au niveau vital. Il fonctionne par l’image.

Ces deux cerveaux tentent d’organiser la vie sociale, indépendamment l’un de l’autre.

Nous traiterons donc ensemble Phorcys et Céto, le « vital émotif » et le « vital mental », parce que les Anciens, en les unissant, à l’instar des deux composantes du cerveau limbique, décrivent deux énergies fonctionnant ensemble, même si leurs enfants semblent se rapprocher davantage de l’une ou de l’autre. Ces deux plans se sont probablement développés conjointement, sous l’influence alternée des forces de fusion et de séparation, influence qui devait permettre aussi, au niveau du cortex, le développement parallèle de la logique et de l’intuition.

Ces plans de conscience-énergie sont à la base de la constitution du « moi animal » et précèdent la naissance de « la personnalité », terme réservé ici à l’ego humain. L’appropriation et la possession en sont les moteurs et survivre la priorité.

La formation du « moi » animal correspond à la constitution d’un centre de perception-réaction (l’ego animal comme l’ego humain est le résultat d’un mouvement centripète) qui sent, souffre, a besoin et donne une réponse automatique par l’empathie, l’agressivité, la rétraction ou la fuite. Ce moi animal n’est en rien séparé de l’âme-groupe de son espèce et en subit la contrainte, sans possibilité de distanciation, encore moins de réflexion. L’autonomie est limitée aux besoins primaires du corps et au mouvement.

Il n’y a donc pas d’aspiration à connaître, d’élaboration d’un sens ou d’un but. C’est une vie faite d’habitudes presque invariables à travers les générations où domine la loi du clan. La conscience y est très rudimentaire, la sensibilité peu développée : si ce monde animal peut nous paraître parfois cruel (comme le chat avec la souris), c’est une cruauté dépourvue du soutien et du raffinement du mental, donc sans acharnement et sans perversion. Ce moi animal se manifeste par des ébauches de penchants, d’aversions et de vanités, issus du double mouvement d’attirance et de répulsion.

Par des rudiments de mémoire, ils conservent les premières empreintes des peurs primitives de morcellement, d’engloutissement et de dissolution. Scylla, le monstre qui morcelle en rendant fou est en effet souvent donnée comme la fille de Phorcys. En liaison avec ces deux plans, seront donc abordées dans un prochain chapitre les positions maniaco-dépressives et schizo-paranoïdes qui semblent être à la base de la constitution du psychisme humain et sont illustrées par les deux monstres Charybde et Scylla. Jason ne fera que passer à proximité de leurs repaires mais, beaucoup plus tard sur le chemin, Ulysse ne pourra les éviter, manquant y laisser la vie, car nul ne peut éviter de s’y confronter à ce stade.

Le vital émotif (Céto) est le siège d’émotions (amour/haine, joie/tristesse, etc.) qui ne peuvent durer car il leur manque l’appui d’une volonté mentale qui persévère.

Le vital-mental (Phorcys) donne quant à lui une expression mentale aux sensations, désirs, émotions, passions et autres mouvements du vital central et du vital émotif sans faire le moins du monde jouer l’intelligence.

De manière générale, le vital émotif et le vital mental sont encore très marqués par les commencements de la vie, avec une tendance prononcée pour la répétition qui procure la satisfaction de la sécurité et du connu. Leur tendance naturelle est de tourner en rond dans des cercles très étroits de désirs et d’intérêts.

Dans cette partie du vital naît le germe d’une faculté de distanciation et d’observation, racine du moi réflexif humain.

Le fonctionnement d’une humanité sur ces deux plans ressemblerait assez à celui de la plupart des hommes d’aujourd’hui car les couches supérieures du mental proprement humaines sont relativement peu utilisées.

Phorcys (Φορ+Κ) est le mouvement « qui entraine une ouverture de la conscience » sous l’influence de la force de fusion qui avait précédemment contribué à l’élaboration des rudiments de l’instinct, tandis que Céto (Κ+Τ) est « l’ouverture de la conscience au sentiment de quelque chose qui la dépasse » et donc l’introduction d’une distanciation-coupure sous l’influence de la force de séparation. Ce mot signifie aussi « très grand animal de mer : baleine… ». C’est-à-dire une maturation maximum sur le plan vital. Il ne s’agit pas encore de deux fonctionnements irréconciliables comme intuition et raison sembleront l’être dans le mental mais d’une simple polarisation de la puissance de vie, sans antinomie. On pourrait dire que ce sont seulement des « tendances vers ». C’est pourquoi Phorcys et Céto forment un couple.

Comme leur frère Nérée, ces deux divinités appartiennent au plan vital et sont donc des divinités marines. Mais un nouveau fonctionnement du mental va façonner le type primitif des pensées, basées sur des rudiments de mémoire et d’instinct (conscience intuitive au niveau vital) et sur des automatismes qui, s’appuyant sur la mémorisation et la répétition, deviendront des habitudes.

Il faut concevoir ce mode de pensée primitive davantage comme une raison-réflexe que comme ce que nous appelons raison. Elle suscite une formidable tension observable chez certains animaux domestiques s’efforçant de comprendre la volonté et le langage de l’homme.

Le niveau de Céto est le dernier plan du vital avant le stade que nous appelons « homme ». C’est un état de transition précédant la naissance de l’ego humain, dont le premier niveau est « le mental corporel » incarné par la plus jeune des sept Pléiades.

Le couple Phorcys-Céto est donc le troisième plan de croissance de la Vie. Certains auteurs anciens ont pu dire que sa demeure est Ithaque, l’île d’Ulysse, le plus avancé des chercheurs, car c’est le point ultime atteint par les maîtres grecs dans leur capacité d’intervention sur les plans de la conscience archaïque, bien que leur inventaire en ait été plus complet (avec Thaumas et Nérée).

Le couple eut quatre groupes d’enfants qui récapitulent les caractéristiques du cerveau limbique énoncées ci-dessus : les Grées (au nombre de deux ou trois selon les auteurs), les trois Gorgones, Échidna et le Serpent des Hespérides.

Les Grées.

Le nom « Grées », ΓΡ+Ι, indique « l’impulsion pour un développement juste de la conscience ». S’appuyant sur un système nerveux élémentaire, cette impulsion se traduit par des échanges d’information et d’ordres entre « ce qui sent » et « ce qui perçoit, centralise et organise ».

Leur nom, généralement traduit par « les vieilles », décrit seulement un mécanisme archaïque. Chez Hésiode, elles se nomment Pemphredo et Enyo (en évolution). (S’y ajouta ultérieurement Déino « celle qui craint ou danse en rond ».)

Rien dans les légendes primitives n’affirme qu’elles aient été vieilles. Et dans les représentations anciennes, elles étaient magnifiquement vêtues.

Cependant, dès le cinquième siècle, Phérécyde les dépeint comme de vieilles femmes dont la caractéristique essentielle est de n’avoir qu’un seul œil et qu’une seule dent pour elles trois, qu’elles utilisent chacune leur tour.

Cet œil et cette dent sont les symboles d’embryons de mémoire (les dents, qui sont les structures corporelles les plus archaïques, représentent les mémoires gravées dans le corps) et d’embryons de conscience intuitive/instinctive (l’œil). Ils résultent de l’irruption du mental dans la vie, sous ses deux aspects séparation et fusion. La mémoire est l’outil du mental séparateur, tandis que la vision au sens de « vision pénétrante », celle par exemple des cyclopes, est celui du mental intuitif.

Ce sont elles qui, dans le mythe de Persée, indiquent au héros le chemin vers les nymphes qui, à leur tour, lui donneront l’équipement nécessaire pour vaincre la Gorgone Méduse : le chercheur doit donc remonter très loin dans ses mémoires archaïques pour trouver les armes nécessaires à la victoire sur la peur.

Les 3 Gorgones

Gorgone, Musée du Louvre, Paris

Le second groupe d’enfants de Phorcys et Céto est formé, selon Hésiode, par les trois Gorgones.

Elles habitent en extrême Occident, près des Hespérides, aux « origines de la vie ».

Elles ont pour nom Sthéno « force, vigueur », Euryalé « grande vie impétueuse » et Méduse (Medousa) « celle qui protège ». Les deux premières font référence à des caractéristiques de la vie naissante, la mise en action de grandes forces et sont immortelles, c’est-à-dire inhérentes au processus de la vie.

Méduse, à l’inverse de ses deux sœurs, est mortelle. Ce point important signifie que dans le cours de l’évolution, elle est amenée à disparaître. Dans ses plus anciennes représentations, elle apparaît sous la forme d’un personnage ailé, semble-t-il asexué, avec une tête impressionnante censée faire peur, dont jaillissent des serpents.

Elle est donc liée à une déformation de l’énergie de vie, qui fut sans doute nécessaire pour l’évolution de l’animal ou de la part encore animale en l’homme, mais qui ne le sera plus pour l’Homme futur. Nous aborderons son symbolisme en détail avec le mythe de Persée.

Tuile Gorgoneion, Italie du Sud, vers 540 avant J.-C.

Ni Homère, ni Hésiode ne décrivent les Gorgones, mais la tradition communeplus tardive en fait des êtres monstrueux et effrayants. Certaines légendes affirment qu’elles ont des cheveux gris dès la naissance : elles s’enracinent donc dans le passé et n’existent que par la mémoire. Pour les rencontrer il est donc nécessaire de descendre profondément en soi.

Mais la caractéristique principale de Méduse est qu’elle pétrifie quiconque la regarde.

Ce qui paralyse (change en pierre), c’est bien sûr la peur.

Le nom « Gorgone » est formé des lettres Γ+ΡΓ que l’on peut interpréter comme une impulsion qui revient vers sa source, qui s’interrompt et se rétracte.

Sur le bouclier d’Agamemnon décrit par Homère, la tête de Méduse est flanquée de Phobos et Déimos qui pourraient évoquer l’éventail de la peur, depuis la crainte jusqu’à l’épouvante.

Certains auteurs donnent aux Gorgones des écailles de dragon et des mains de bronze, symboles respectivement d’une certaine invulnérabilité et d’une puissante emprise.

Méduse s’unit à Poséidon, dont elle eut deux enfants, Chrysaor « l’homme au glaive d’or » et Pégase « le cheval ailé », qui ne pourront toutefois venir au jour du vivant de celle-ci. Méduse prépare donc aussi, à partir d’une fécondation par le subconscient, la maturation du plus haut niveau des énergies vitales : un « pouvoir dans le vital » libéré de la peur et de son assujettissement à l’ignorance séparative (Pégase, le cheval ailé) et une Volonté purifiée apte à l’utiliser, « inflexible » dans sa justesse (Chrysaor, l’Homme au glaive d’or).

Ce Pouvoir et cette Volonté ne peuvent surgir que par l’action répétée et progressive de la conscience mentale la plus haute, celle d’un fils de Zeus, Persée, qui « tranche » les racines du désir, de la peur, de l’attachement, des répulsions, du manque et de la souffrance.

Chrysaor épousa Callirhoé, « ce qui s’écoule harmonieusement », laquelle lui donna Géryon, un géant à trois têtes, le plus puissant de tous les mortels. Les troupeaux de ce dernier dont les bêtes étaient pourpres – c’est-à-dire les pouvoirs divins de la vie -, paissaient avec ceux d’Hadès, sous la houlette du berger Eurytion et de son chien Orthros.

Héraclès, dans l’un de ses derniers travaux, devra ramener ces troupeaux à Mycènes.

C’est un travail mythique qui se passe en extrême Occident, donc à la racine de la vie.

Nous verrons qu’il s’agit pour le chercheur de vaincre la soumission aux trois modes de la nature appelés « gunas » (modes que dans une première approche nous appellerons inertie, action et équilibre). Pour réussir, le héros devra emprunter la barque du soleil Hélios, c’est-à-dire des moyens appartenant au plan supramental. Lorsque la Volonté purifiée peut agir dans les couches profondes de l’être, le chercheur peut affronter les derniers « gardiens » et récupérer les « réalisations » qui permettront de poursuivre le yoga avec le travail dans le corps.

Échidna

Monstre amphibie, Musée Carnavalet, Paris

Échidna, le troisième enfant du couple Phorcys-Céto, est la force « qui bloque ou met fin à l’évolution dans et vers l’union (Χ+ΔΝ) », autrement dit une force évolutive qui oriente dans une mauvaise direction, vers la séparation, d’où l’interprétation courante du nom : « la vipère ». Pour Apollodore, elle est fille du Tartare et donc un monstre issu des profondeurs de la Nescience.

Elle est souvent dépeinte dans sa partie supérieure comme une nymphe aux yeux noirs et dans sa partie inférieure comme un serpent horrible : ce qui paraît plaisant est en fait soutenu par une force qui vrille, une perversion qui sépare.

C’est un monstre énorme contre lequel on ne peut rien, qui ne ressemble en rien aux mortels ni aux dieux à l’écart desquels elle vit dans une grotte loin sous la terre : le chercheur ne comprend pas sa raison d’être ni son origine et ne peut la combattre, ni par les pouvoirs de sa personnalité ni par ceux de ses plus hautes facultés mentales. C’est une énergie perverse qui ne lui est pas intelligible.

Selon Hésiode, « elle nous dévore tout cru dans les profondeurs sacrées de la terre divine » : c’est-à-dire qu’elle agit au plus profond de notre matière corporelle, cellulaire, et que c’est là, en conséquence, le seul endroit où nous pourrons la combattre.

Elle s’unit à Typhon, symbole de l’ignorance, le dernier né des enfants de Gaia avec le Tartare (ou selon Homère, un fils d’Héra) que Zeus envoya dans le Tartare après avoir donné naissance à Athéna. Typhon était un monstre si terrible qu’il pouvait menacer l’ordre divin à lui seul. Ainsi, chaque fois qu’un nouvel état apparaît sur la terre, la force opposée se déchaîne.

L’alliance de ces deux monstres, Échidna et Typhon, faite de perversion et d’ignorance, fut à l’origine du « mal » sous la forme de quatre grands monstres (et indirectement de deux autres encore) : c’est-à-dire que lorsque le mental réflexif s’imposa dans l’humanité et que celle-ci fut prête pour la découverte intérieure (la naissance d’Athéna), entra simultanément en action une puissance d’ignorance qui fit alliance avec le mouvement évolutif déjà perverti par le sentiment de séparation. Ce phénomène provoqua ce que les traditions appelèrent « la chute de la Vie » : la vérité devint Orthros le mensonge ou plutôt l’inverse du mouvement de croissance de l’être intérieur, c’est-à-dire le mouvement extériorisant de l’ego humain nécessaire à l’affirmation de soi (Orthos dans lequel est inséré le Rho de l’inversion). La conscience se transforma en Chimère, l’illusion. La joie céda la place à l’attachement, au désir et à la souffrance, représentés par l’Hydre de Lerne. La conscience de l’éternité fut niée par la mort, obscurcissement de la conscience dont Cerbère est le gardien. Ce dernier est le dernier rempart qui empêche la réunion des royaumes de l’Unité avec ce qui évolue dans l’incarnation.

Puis, du chien Orthros et de sa mère Échidna, ou selon d’autres de la Chimère, naquirent les deux autres monstres, le Lion de Némée « l’ego » et Phix, la Sphinge, « la sagesse pervertie ».

De grands héros durent affronter tous ces monstres : ce furent Bellérophon pour la Chimère, Œdipe pour la Sphinge et Héraclès pour tous les autres.

Les autres enfants de Phorcys : le Serpent des Hespérides, Thoosa et Cratais.

Selon les auteurs, Phorcys est gratifié de quelques autres enfants qui expriment les premières émergences et consolidations du moi animal.

Le serpent des Hespérides est la force positive de l’évolution qui veille sur les pommes de la Connaissance : cette dernière ne peut être acquise avant que le chercheur n’ait retracé en conscience les mémoires et les fonctionnements de la vie primitive, dont les images sont les Grées, les trois Gorgones et la vipère Échidna, et plus près de l’origine, les enfants du Vieillard de la mer Nérée.

Selon Homère, Phorcys eut encore deux autres enfants :

Thoosa « rapide », la mère du Cyclope Polyphème qu’elle conçut avec Poséidon. Polyphème « celui qui rend manifeste (perceptible) beaucoup de choses » est le symbole de perceptions instinctives, extrêmement rapides et très peu mentalisées.

Crataïs « force, vigueur », la mère de Skylla « celle qui déchire (en référence au mouvement primordial de séparation ou morcellement) ».

Eurybié

Le cinquième et dernier enfant de Pontos est Eurybié « grande force ou vie large ». C’est le plan de la vie que l’humanité n’abordera qu’à la fin de la traversée du mental, lors de son établissement dans le plan supramental, c’est-à-dire lorsque cesseront la suprématie de Typhon « l’ignorance » et la perversion d’Échidna. La nature est suffisamment sage pour ne pas libérer les puissances de la vie avant que l’homme ne soit capable de s’en servir selon le plan divin et non selon celui de son ego.

Les étapes actuelles de la vie ne comprennent donc que les quatre premiers enfants de Pontos : c’est pourquoi les serpents du caducée d’Iris, qui semble-t-il ne comportait que deux anneaux, s’arrêtent à la frontière qui sépare l’état de la vie actuelle (Phorcys-Céto) de celui d’Eurybié.

Unie à Crios, Eurybié eut toute une série de petits-enfants, « les souffles » ou « vents » divins (les aides à l’évolution : Eurus, Notos, Zéphyr et Borée), ainsi que les réalisations de la vie divine (Gloire, Victoire, Puissance et Force). L’un de ses trois enfants est Persès « la transformation », père de la mystérieuse Hécate qui gouvernera la conscience de l’Homme futur, « car elle a sa part de la terre, de la mer stérile et du ciel étoilé », liant ainsi tous les plans de la conscience.

Ainsi se termine la description des plans de la vie, associés aux deux premiers cerveaux. Le troisième et dernier, dit cortical, est l’outil mental par excellence, instrument de l’individuation permettant l’accomplissement puis le dépassement de la personnalité, soumise alors progressivement à l’être intérieur. Entre autres capacités, il apporta à l’humanité la réflexivité.

C’est le cerveau qui nous est le plus familier, à tout le moins dans sa partie séparatrice : le cerveau gauche, logique.

Expression de la croissance mentale humaine, il n’est pas associé aux enfants de Pontos, mais à ceux d’Atlas, les Pléiades.